熊本地震に出動したDMATのチームの活動記録からたくさん学べたこと。

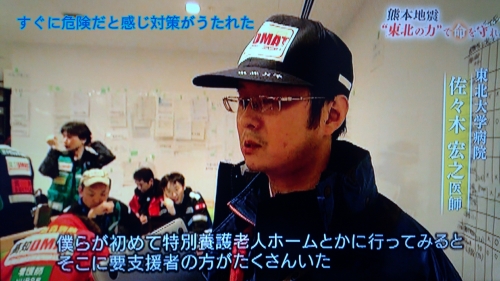

東北大学の勉強会でご一緒させていただいている東北病院の佐々木先生が熊本の震災直後にDMATのメンバーで出動した時の映像(NHK クローズアップ東北「熊本地震“東北の力”で命を守れ」)をいただいてみることが出来ました。(関西でも放送されたようですが見逃したのです![]() )

)

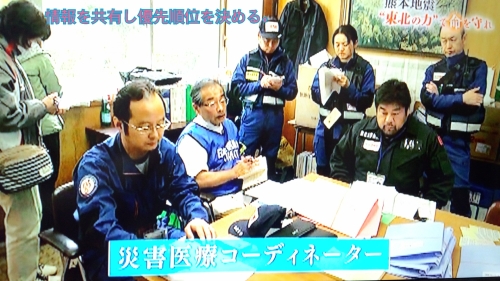

ヤッパリ、情報を集めること、動いて判断と指示ができること、すぐに情報を共有できる形にすること。が東北の震災を経験し、その時の課題を把握して対策されてきているからこそスピーディーで救える命がたくさんあったことが分かりました。

私たちの見ている多くのニュースではお亡くなりになった方の人数や、どんな状況でお亡くなりに…というものしか伝わってきていませんが、感染症が広がったときにどんな対策で抑えられたのか、どれだけのスタッフがきめ細かく動いてくれていたのか、また、医師の目から見て「危険な症状」を見逃さないで、優先順位を上げて対処していくことは、DMATの「救える命を出来るだけ多く救う」という使命のようなものを実際に現場の映像を見て感じました。

DMATは被災現場に出て、けが人などの治療をするだけではなく、被災後の生活が安定していくための道筋も作って現場の人で対応が出来るように引き継がれていくのです。

長期に渡って復旧していかなければいけない老人ホームの施設では、スタッフの介護疲れやストレスで「健康な人」だった人がダメージを受けていくことにも注意を払い、スタッフの応援サポートの提案、手配まで整えてくれていました。

病院施設での対応に走り続ける人たちと、このように自分が災害に巻き込まれるかもしれない現場に(72時間以内に)向かって対応する先生方には本当に頭が下がる思いです。

大きな災害時にはお医者さんにさえ見てもらえない状況があると考えておかなくてはいけなく、自分の家族がノロウィルスなどの病気になったらどうしなきゃいけないのか、避難所のようにたくさん人がいる所に自分がいたらどう対策するのか、患者側だけではなく、自分がいっぺんに何でもかんでも引き受けてしまい(これ、お母さんに多いかも…)熊本の介護のスタッフさんと同じように長期戦には持たないくらい疲れてダウンしてしまうことも考えなきゃいけないのです。

家族で役割をもち、長期戦に挑めるように、今からでも準備をしないといけませんね。(病気対策は知ってるだけじゃなくて、ちゃんと出来ないといけないですね♪)

被災直後のその時を生きのびた後、生き続ける(生き抜く)という事にDMATの方々の「先を見越した対応」がとてもいい勉強になりました。(私はお医者さんじゃないですが…![]() )

)