第8回 災害直後でも動けるために「緊急時の携帯カード」を用意しましょう!

緊急時の携帯カードは「作ること」だけでも、子どもたちには「気持ちが強くなる」威力を発揮してくれています。

わが家ではとても怖がりな子どもたちがこの緊急時の携帯カードを持つ事によって

「その時、怖いかもしれないけれどきっと大丈夫!」となかなか嬉しい発言に変わってきたのです。

(これは第2回でお話をしている突然始まるシミュレーションに付き合ってくれているおかげもあると思いますが…![]() )

)

これを持っていることで「お母さんやお兄ちゃんに会えるまでの手順が書いてある♪」と家族のところに連れて行ってくれるお守りのような安心感と約束を守る義務感のようなものが感じられるそうです。

わが家では家族の似顔絵をプリントしていますが、ここに、写真をプリントすると、家族を知らない人でも、

「この人だったら見たよ…」と気づいてくれるかもしれないし、探してもらいやすくなります。

さらに離れてしまったペットの「どんな感じ?」がうまく伝えられない時にも写真は役に立ちますよ![]()

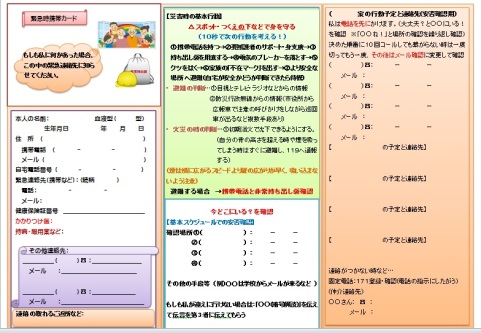

このカードの中には…個人の情報(子どもに何かあった時に「連絡を入れてもらいたい電話番号」や「普段飲んでいるお薬」(もしも、家族と出会える前に飲まなくてはいけない持病の薬があるとすると「飲ませて下さい!中に入っています!」と書いておくのも必要ですね)高齢者では右の耳が聞こえにくいとか、左腕に力が入りませんなど、家族以外の人にサポートしてもらいやすいように書いておきます。

そして、救急隊員や食事のサポートをしてくれる人の目にできるとよい情報として、血液型やどんなアレルギーがあるのかなどを記載しています。

さらに自分用には「緊急時に何をするのか?」も時間の流れにそって、小さい子供でも分かるように絵と文字で「次は何?」を書いておくといいでしょう。

地震が起きたら△スポットに体を小さくして待つ→携帯電話を持つ→非常用避難袋を持つ→クツをはく→家の中に誰もいない目印(家族が分かる目印)をつけて避難所へ向かう(外に出る)→家族の安否の連絡を取る→避難所までに自動販売機でお水かお茶を買う→避難所の○○で待つ(雨や風がきつい時は○○にいる)→

など会えるまでのミッションの基本を作っておくといいと思います。

会えた時から、次の行動は「怪我をしていないか?」など、それぞれの状況を考えながら、あらかじめ決めておいた「生活復旧編」に入っていけばいいのです。

携帯カードは、自分が使うものとしての役割と、他人にサポートしてもらいたい(知らせてもらいたい)時の

2通りの役目をもたせましょう。

緊急時に何かを見ながらでは行動は遅くなるのですが、(本当は覚えられるといいですね)

「恐怖心」というものは体に色々な影響を与えてきます。

だから、先ずは決められたミッションをこなすことで「冷静に考える思考脳」を使い、落ち着きを取り戻して命を守る行動に移させるのです。

家族それぞれの情報は違うと思うのですが、A4サイズの用紙を両面各9面でパタパタと折りたためるようにするとかなりの情報がかけます。

わが家のカードはさらに個別対応に情報を具体的に入れています。

家族の「おやくそく」として色々決めたものを書いておくといいでしょう。

どのような持ち方がいいのか(安全ピンでとめるタイプや首からかけるタイプ、定期券やお財布に入れるタイプなど大きさも色々工夫できますね)それぞれに合ったものを選んでください。

私の長男はカードケースのソフト版(100均で売っているもの)に入れてカバンに入れますし、長女は安全ピンタイプのカードケースに入れて外から見えない所につけています。(お水やお茶を買うためや、公衆電話用に小銭も入れています)

一度、みなさんのおうちでも「オリジナルカード」を考えて作ってみて下さいね。

「手間だな~(-“-)」と思うと手書きメモでも「何をして、どこに集まる」だけでも書いて持っておくといいと思いますよ

よく「個人情報を子どもが持ち歩くのは危険じゃないですか?」と聞かれます。

危険かどうかは子どもの能力次第だと思っています。

すぐに見えないような工夫のあるタグもありますし、カバーを付けるなど、家族の方の知恵次第でもあります。

それでも心配でしたら、何か別のもので「守りたい人を守れるように」してあげましょう♪

次は…災害時に持ち出す「非常用持ち出し袋の中には何が入っているといいの?」についてお話しますね。

それでは…(^^)/